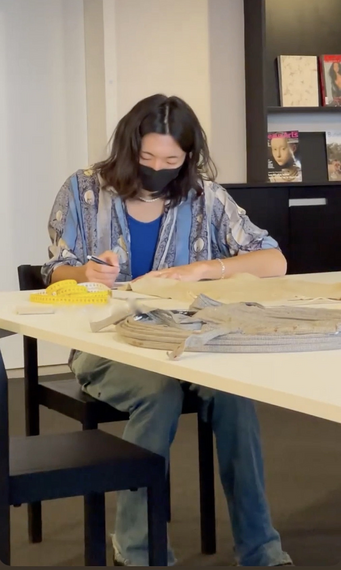

欧米でファッションデザインやビジネスを長く学んだ上田祐平さん。昨年学校を卒業し、いざファッション業界で働き始めると、学んできたクリエイションと業界で求められるものとの間には大きな隔たりがあったといいます。ファッション教育は何を目的にしているのか。学校での学びを振り返りつつ、この1年向き合い、感じてきたことをリポートしていただきます。

◇

「ネットで調べている時点でダメだよ」――これは10年前、私が芸術を学び始めた頃に先生から言われた言葉です。今では世界中のファッションの動きをリアルタイムで見ることができ、パリのショー、ミラノのナイトライフ、ロンドンの学生の日常でさえ、この瞬間に共有されています。インターネットは、若い世代の学び方や作品作りの姿勢を大きく変えました。

ブランドよりもディレクター

インターネットの影響は私が通っていたアントワープ王立芸術アカデミーにも表れていました。建築や法学を辞めて入学する人、夏だけ医師として働く1年生までおり、高学歴といわれる人の入学が増えていました。

以前はブランド名を知っていてもディレクターまでは知らない人が多くいました。しかし最近はディレクターへの注目が高まり、彼らの出身校まで知られるようになっています。有名ブランドで働くには有名校を卒業した方が有利という考えから入学する人も増えているのでしょう。学校を「学ぶ場所」ではなく「デザイナーになる通過点」と捉える傾向が強まっています。

私にも目標がありますが、そこにたどり着くには逆算的思考が必要だと感じます。では、作品作りも同じでしょうか。インターネットで評価基準がすぐにわかり、情報が避けられず目に入ってきます。リサーチをすれば元ネタと同時に、誰かがすでに作ったものまで出てきます。ワンクリックで膨大な数の画像が表示される機能は便利ですが、最初の感動や発想の機会を奪ってしまいます。情報に触れることを繰り返すうちに刷り込まれ、「純粋な作品」を生み出すことは難しくなっていると感じます。

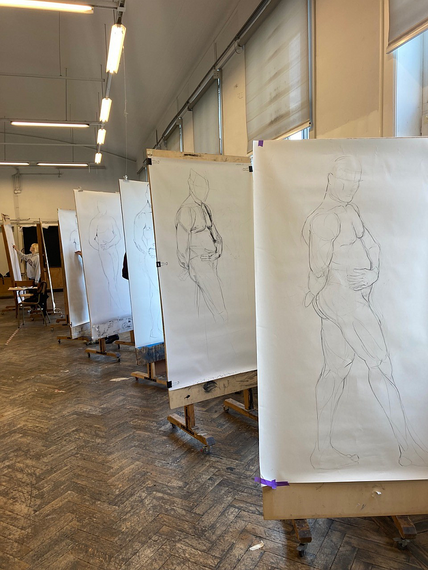

その一方で完成度の高い作品は増えました。学生が大学院生のように、大学院生がプロのように表現を追求する姿は魅力的です。しかし、先生やデザイナーには「その時期だからこそ生まれる表現」を見失っているように映るそうです。「1年生にしかできないこと」があり、それは卒業生にもデザイナーにも作れない価値を持つのです。

作品がキャリアの手段に

最近の学生は卒業後、語学学校に入り直しインターンシップに参加する人が多くなっています。本来は在学中に学びを深める機会でしたが、今では就職に欠かせないステップとされ、半年契約を繰り返すことも珍しくありません。そのため、卒業制作でさえインターン先の評価を意識し、実用的な作品に寄る傾向があります。在学中から進路を強く意識し、作品がキャリアの道具と化しているのです。

インターネットの影響で、学生たちは常に「今評価されているもの」を先に知ってしまいます。その結果、人生が目的に沿って進み、作品がそのための手段になっているのかもしれません。社会的には当然かもしれませんが、芸術やデザインにおいては本来は自由に探求すべき学びの場でありながら、同時に即戦力を求められるという矛盾が生じます。

冒頭の言葉は先輩世代には当然だったのかもしれませんが、私には新鮮でした。今思えば、学生という時期は限られた時間であり、その間に検索ではたどり着けない「自分だけの答え」を見つけなさいという意味だったのだと理解しています。