よく聞かれるのがオムニチャネル化するって何をどうしたら良いの? という質問です。今回は定義だけではなく、少し踏み込んだ形でお話します。

【関連記事】《データ活用でLTV経営になるために①》店舗中心企業に期待されること

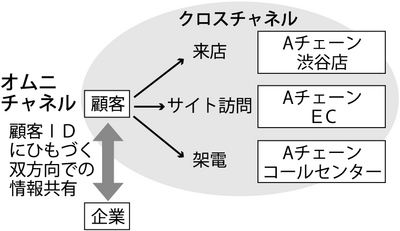

自社が店舗/カタログ通販/ECいずれかしか販売チャネルを持たない〝シングル〟から、自社が複数の販売チャネルを持つ〝マルチ〟へ成長し、いずれかの販売チャネルで注文されたものが別の販売チャネル(通販/ECは宅配)で受け取れる、つまりチャネル間を商品が〝クロス〟する形になっていきます。実は、この〝クロスチャネル〟を〝オムニチャネル〟と呼ぶことが多いと感じています。では、どうなったら〝オムニチャネル〟と言えるのでしょうか。

顧客と双方向でつながる

この記事は有料会員限定記事です。繊研電子版をご契約いただくと続きを読むことができます。

ランキング形式のデータブック

プレゼントキャンペーン実施中!

単体プランなら当月購読料無料でWでお得!