ロンドンのヴィクトリ&アルバート博物館(V&A)で開催中の展覧会「You Say You Want a Revolution? Records and Rebels 1966-1970」に行ってきた。

厳密には公開3日前に行われたプレス向け内覧会へ行ったのだが、招待を受けたものの、前評判もほとんど聞かないこの展覧会については、実際に見るまでその内容を全く知らなかった。

ある程度年齢のいった音楽好きの人ならば、このタイトルにピンとくるはず。ビートルズの曲「レボルーション」の冒頭の歌詞だ。

その後に「Records」という単語や「1966−1970」という年代が続くとあって、60年代のレコードジャケットの展覧会なのだろうぐらいの気持ちでとりあえず行ってみた。

会場に着くと、ヘッドホーンを渡され、入り口には当時のレコードジャケットがずらりと展示されている。そう、その段階でも、60年代のレコードジャケットの展覧会だと思っていた。

展覧会の入り口。2017年2月26日までの長期開催

しかし、その予測は見事に裏切られた。そんな単純なものじゃない。

文化、政治、消費動向、テクノロジーなど様々な角度における現代西欧社会のありさま、基本概念、価値観は1966年から1970年の5年間に誕生しており、その「革命」的な時代を、音楽、ファッション、グラフィックといったユースカルチャーを軸に紹介するという展覧会なのだ。

「これまでこの時代に焦点を当てた音楽、ファッション、グラフィックのそれぞれの展覧会は数多くあったが、それらを融合させた展覧会は初めて」とキュレーターは強調する。

プレスリリースには、政治経済から人々の意識までを含めた60年代後半に起こった様々な出来事が現代社会へいかにインパクトを与えたかということが記されているが、そんな小難しい説明よりも、このキュレーターの一言が全てを語っているように思う。だって、ファッションや音楽、グラフィックは時代を映す鏡だから。

私的分析としては、展覧会は60%音楽、20%ファッション、20%グラフィックといった割合の内容で、あくまで主役は音楽だ。それはビジュアルで見る音楽ムーブメントだけでなく、実際に音を感じるという意味でもある。

ワイヤレスオーディオシステムに力を入れ、展示物の前に立つと、各自がつけたヘットホーンから、その展示物のナレーションや楽曲、映像のサウンドが流れてくる。

つまり、会場に入って出るまで、常にヘッドホーンから何か(そのほとんどが音楽)が流れているのだ。見るだけでなく、聞く展覧会なのだ。

さて、前置きが長くなったが、ざっくりと内容を紹介したい。

会場に入ると、まずはマリー・クワント、ツイッギー、カーナビーストリート、ヴィダル・サッスーンといった60年代ロンドンといえばお決まりの「スウィンギング・シックスティーズ」のコーナーがある。

あまりに直球だが、それまでの上流社会のためのファッションから、ストリート発の若者ファッションへという「モードの下克上」、つまり、トレンドの発生における“革命”が起こったこのムーブメントからのスタートというのは妥当なところ。

オジー・クラークがデザインしたミック・ジャガーの衣装やブリジット・ライリーのオプティカルな絵画やデビッド・ベイリー撮影のモノクロ写真などもある。

ツイッギーのマネキンが置かれたカーナビーストリートの展示

そして、サイケデリックアートやドラックカルチャーに焦点を当てた「クラブ&カウンターカルチャー」へと進み、ビートルズの「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」のレコードジャケットでジョン・レノンやジョージ・ハリスンが着ていたスーツが登場する。壁面もサイケに飾られ、その手の書籍やグラフィックが並んでいる。

ちなみに、この展覧会には「イエスタデイ」のオリジナルの手書きの歌詞など貴重な直筆の資料が数多く展示されているのだが、それらのほとんどが報道陣も撮影禁止。会場に来た人が自分の目に焼き付けておくしかない。

ビートルズの「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」の展示

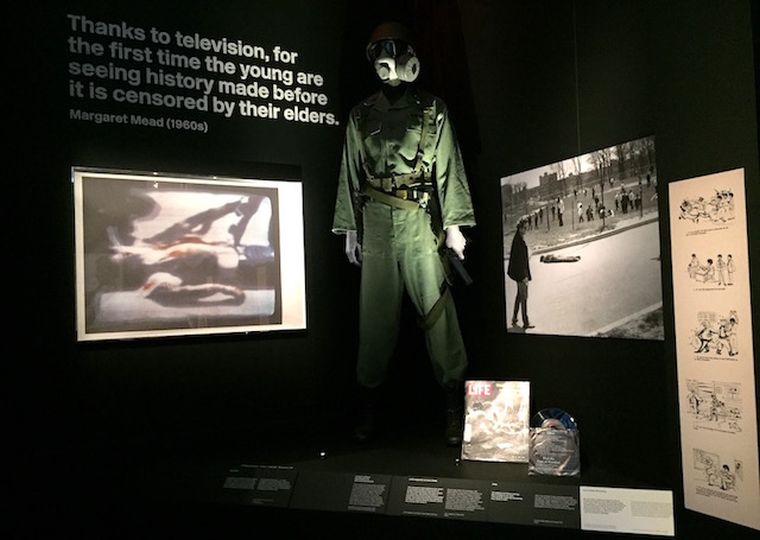

その後展示はパリの5月革命、ベトナム反戦運動、性的マイノリティの主張など若者たちによる社会への反発という重々しい気分のセクションへと移る。

若者たちの社会への反発の展示の壁には「テレビのおかげで、若者たちは大人たちによって捻じ曲げられる前の歴史を見ることができるようになった」という20世紀アメリカを代表する文化人類学者マーガレット・ミードの言葉が記されている)

すると今度は突然、大量生産、大量消費社会のはじまりのコーナーが現れ、明るく能天気な気分が溢れる。

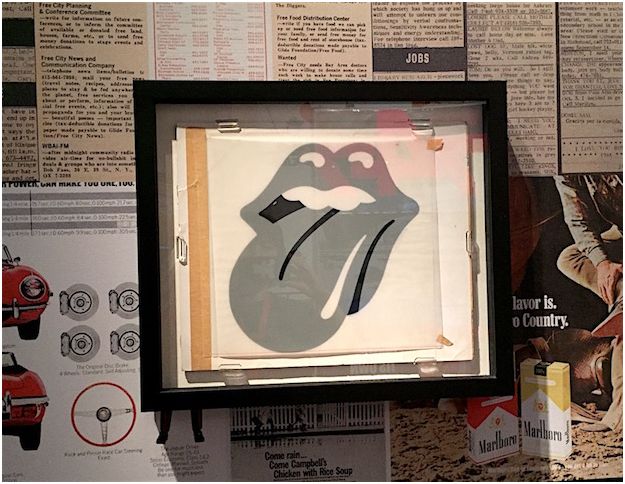

広告ビジュアルを中心としたグラフィックの活躍がクローズアップされ、ファッションやインテリアなど様々な分野におけるこの時代の生産物がカオスのように展示されている。あのローリング・ストーンズのロゴ「The Tongue (舌)」の原画も、見逃しそうにさりげなくかかっている。

そして、カナダと大阪で行われた万国博覧会やアポロの月面着陸まで登場するとなると、これでもかとばかりに様々な出来事があった5年間であることを痛感する。まさに現代社会で目にするもののオリジナルや出発点が溢れているのである。

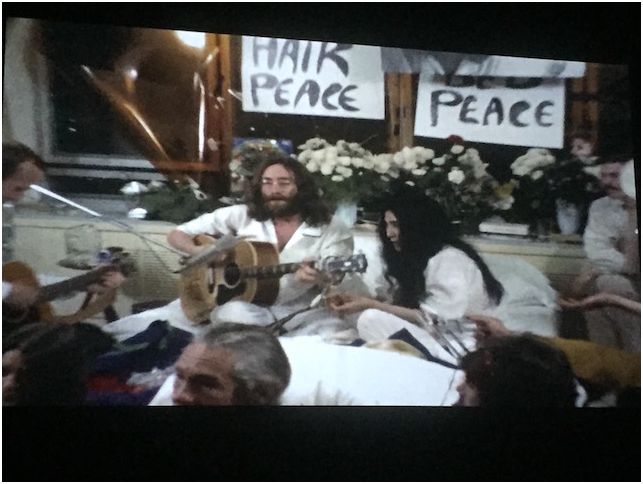

ジョン・レノンとオノ・ヨーコの平和活動パフォーマンス「ベット・イン」の映像が見られるミニシアターもある

当時まだ王立芸術大学の学生だったジョン・パッシェによるローリング・ストーンズの「The Tongue」。1970年作

アジアで初めての万博開催となった大阪万博の紹介。1970年

アポロ8号でウィリアム・アンドレが着用した宇宙服と月の石。今見ると素朴な作りで、本当にこれ着てよく宇宙に行ったものだと思ってしまう

そして、終盤に差し掛かると、展覧会の目玉である「音楽フェスティバル」のコーナーが登場する。そう、フェスもこの時代に盛り上がり現代へと受け継がれている現象の1つ。

巨大な部屋の3面を使ってあの伝説のフェスティバル「ウッドストック」の記録映画が流され、観客は床にゴロンと置かれた砂袋のようなクッションに寝そべるように座って、映像と音楽を楽しめる趣向だ。

ザ・フー、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン・・・。音楽好きにはたまらない贅沢な空間だ。映像の下には、そのステージや同じ頃にミュージシャンが着用していた衣装やギター、ドラムセット、ポスターなどが展示されている。

ちなみに、中央にはザ・フーのドラマー、キース・ムーンのドラムセットがあるのだが、メーカー名は「不詳」と記されているのにはちょっとびっくり。特注したのでメーカー名がどこにもなかったりするのだろうか。展覧会全体を通じて、意外とたくさんの服の展示が「作者不詳」とあるのも印象的だった。

1969年に開催されたウッドストックには4日間で40万人以上の観客が集まった。映像の下に展示されたドラムセットがメーカーがわからないザ・フーのもの

その部屋でお腹いっぱいになった次には、環境問題への関心のはじまリを示す雑誌や初代アップルコンピューターなど、次なる時代への架け橋となるコーナーを抜け、最後にたどり着くのは、ジョン・レノンの「イマジン」の部屋。

ヘッドホーンから流れるイマジンを聞きながら、そのレコードジャケットとプロモーション映像の冒頭でレノンが着ていたジャケットで締めくくる。

その時代はすでに1971年。

ジョン・レノンのジャケットと「イマジン」発売当時のオリジナルLPジャケット

You say you want a revolution

Well,you know

We all want to change the world

(The Beatles, Revolution, 1968)

革命を起こしたいのかい

ああ、そうかい

僕らだって皆世界を変えたいと思っているのさ

(ビートルズ「レボリューション」1968年)

この「レボリューション」の歌詞の冒頭の1行には展覧会のタイトルにある「?」はない。

本当にこの時代に革命は起こったのだろうか。来場者それぞれがその答えを探すのが、この展覧会の醍醐味なのだと思う。

半世紀前に、この展覧会に登場する様々な“遺産”に携わった人々が望んだ“革命”は成就しなかったのかもしれない。でも、今振り返ると、この時代はまさに“革命”だったと思える。展覧会にはその“証拠“が山盛りにされているのだから。

60年代後半から現在までの半世紀の間に、産業革命以来の大革命と言われるデジタル革命が起こったわけだが、そのデジタルで動かしている現代西欧社会のありさまは皆、この時代に生まれている。アナログがデジタルになっただけ。

音楽もファッションもグラフィックも、「Revolution革命」が起こったのはこの時代、そしてその後は「Evolution進化」しただけ。そう思えてしまうのは、カオスのような展示に洗脳されてしまったからだろうか。

この時代にロンドンに生きていたかったなあ。生きていた人、羨ましいなあ。そう思って会場を後にすると、まさにその憧れを手にしていたジャーナリストのおじさまが話しかけてきた。

「展覧会どう思った?」とおじさま。

「素晴らしかった」と即答すると、

「そうかい。あれもこれも、たくさんのものがただただ並べられているだけでストーリーがない。ダメだね」。

そっか。だって、おじさまにとっては目新しいものは何もないもんね。

ところで、この展覧会の名前はもう少し何とかならなかったものだろうか。だって、覚えられない!

1年前に同じ部屋で行われたアレキサンダー・マックイーンの展覧会が「サヴェージビューティー」というタイトルだったが、皆「マックイーン展」と呼び、「サヴェージビューティー見に行った?」なんて会話はしなかった。

では、この展覧会は何と呼べばいいのだろう。「レボリューション展」「60年代革命展」? なんだか重すぎる。でも、実際にものすごく体力と精神力が要るどっしりとした展覧会。3時間はゆうにかかるつもりで、腹ごしらえをしてトイレを済ませてご来場くだされ。

あっと気がつけば、ロンドン在住が人生の半分を超してしまった。もっとも、まだ知らなかった昔ながらの英国、突如登場した新しい英国との出会いに、驚きや共感、失望を繰り返す日々は20ウン年前の来英時と変らない。そんな新米気分の発見をランダムに紹介します。繊研新聞ロンドン通信員