デザイナーコレクションの取材は、毎回同じようなブランドのショーを、同じような場所で、同じような人たちと共に見ている。参加デザイナーは少しずつ入れ替わり10年も経つとずいぶん顔ぶれが違ったりするのだが、25年以上も取材をしていると、いつ誰が何を発表したか、その記憶はとても曖昧で混乱してくる。

過去を振り返る時はまず、そのシーズンに起こった印象的な出来事が頭に浮かぶ。するとそれをきっかけに、会場の様子や発表されたデザイナーたちの作品が見えてくる。

例えば、2002年春夏コレクション。それはニューヨークコレクション中に9.11が起こったシーズンで、当初から予定していたアレキサンダー・マックイーンとフセイン・チャラヤンのパリ進出に加えて、テロ直後でショーの準備が難しいという理由でクレメンツ・リベイロも急遽ロンドンからパリに発表の場を移した。

「2002年春夏コレクション」とシーズンを言われても全くピンとこないが、「9.11のロンドン新進御三家パリ進出」と言われれば、この3ブランドのショーの様子や会場、そしてもちろん作品を鮮明に思い出せる。

それは、「ジュンヤ・ワタナベのパリデビューとミュグレーのハーレーダビッドソンドレスが同じ時間に発表されたシーズン」だったり、「バーバリーのロンドンカムバック」だったり、「マシュー・ウイリアムソンのショー最中に巨大なスピーカーが客席に落ちた流血騒ぎ」だったり。

あるいは、「サンローランの招待状の席番が雨水で消えてすったもんだしたシーズン」だったり、「Mさんがテンパリーのショー会場に置き忘れたバッグが奇跡的に翌日見つかったシーズン」だったりと、個人的なで出来事である場合も多い。

そう、私の記憶の中で、各シーズンにちょっとしたタイトルのようなものがついている。そして今年の秋に行なわれた2016年春夏シーズンは「フセイン・チャラヤンな春」になる。

オープニングパーティーでのフセイン・チャラヤン(と私)

フセインはマックイーンと同時期に幾度となくインタビューをしたデザイナー。最初に会ったのはロンドン・コレクションデビュー前で、あの有名な土の中に埋めて腐食させたドレスの話などを聞いた。

何事に対してもクールなマックイーンに対し、人情深いフセイン。彼がある決断に迫られた時、アトリエのキッチンでミルクティーの入ったマグカップを片手に、ずいぶんと長い時間相談にのったこともある。といっても、すでに彼の中では結論が出ていて、誰かに話したかっただけなのだが。

9月に行なわれたロンドン・コレクションで、そのフセインに久しぶりに会った。彼は現在、「チャラヤン」のブランド名でパリ・コレクションに参加しているが、その「チャラヤン」の路面店がロンドンにでき、オープニングと彼のデザイナー21周年を祝うパーティーが行なわれたのだ。

21周年とは日本人的には中途半端に感じるが、英国では成人を祝うのは20歳ではなく21歳。そう、大きな節目なのである。

会場に入ると入り口付近にフセインがいて、早速「美奈、久しぶり。元気? 来てくれてありがとう」と声をかけてくれた。それほど大きなお店ではないけれど、シャープでフセインらしいインテリア。過去のショーのクライマックスを務めたモデルたちやザハ・ハディドの姿もある。旧友に再会したような嬉しい気持ちで会場を後にした。

その時、出口でプレス担当者が「パリのショーには来るよね」の一言。最近コレクション取材をしているのはロンドンだけだが、今シーズンもロンドンブランドの展示会回りのため日帰りでパリに行く。ショーを見る時間はないので、コレクションスケジュールは気にしていなかった。

すると、フセインのショーはなんと、私がパリに行く日に行なわれるという。となれば、見たい。もうとっくにチケットの受付も締め切ってしまっていたのだが、お願いしてみると快諾してくれた。

そして10日後。朝一のユーロスターでパリに向かった。予定通り9時17分に北駅に到着。そのまま10時にインタビューのアポを入れていたデザイナーが出展している合同展示会場に向かった。

そのデザイナーのブースを見つけて歩み寄ろうとすると、隣のブースの女性が「ハロー」と話しかけてきた。ちらっと彼女のことを見たが、アポの時間ぎりぎりだったので、「ハロー」と返して過ぎ去ろうとすると「ハロー、美奈!」と再び彼女。びっくりして振り返ると、そこには懐かしい顔があった。

エマ・グリーンヒル。フセインに最初にインタビューをした時、プレスを担当していたのが彼女だった。

ずっとプレスの仕事をしていたエマは、大学ではファッションとテキスタイルを学んだそう。その彼女が今、自分のスカーフや革小物のブランドを立ち上げたのだという。「すぐ戻るから」といって、約束の隣のブースのデザイナーのインタビューを終え、再びエマのところに。彼女はすかさず、「フセインのショー行かなくていいの?」。

ショーは11時半からで、その時すでに11時を回っていたが、歩いて10分もかからない場所だったので、ざっとエマの新作を見せてもらい、ロンドンでゆっくりと再会する約束をして会場を後にした。

そしてフセインのショー。会場に入るとランウエイの中央に紙でできた白衣を着たモデルが2人立っている。フセインのデビュー当初のシグネチャーは、土の中に埋めたドレスに加え、紙の服だった。ビョークが着ていた、あの有名なジャケットもその1つ。

その作品はポリエチレン不織布「タイベック」で作られていたのだが、インタビューの時、「最初は本当の紙でつくってみんだけど、うまくいかなかった。そしてタイベックの存在を知り、イメージしたものが実現したんだ」と言っていたことを思い出す。

ショーの中盤、その2人のモデルの頭上から雨が降り出す。すると、紙の白衣が解けて、下に着ていたワンピースが登場した。自分がやっているのはアートではなくファッションだと言っていたフセインだが、最近はアートに傾倒し、ダンスの衣装やアート作品に力を入れている。

「解けちゃったらだめじゃん。アートじゃないんだから」と心の中でつぶやきながらも、「解けることが必要な服もあるかもしれない」と思えてきたりもした。今度フセインに聞いてみよう。

ショーが始まる前からずっと立っている白衣を着たモデルたち。私のいた場所からでは後ろ姿しか撮れずにごめんなさい

ショーの途中でシャワーが降り出し、みるみるうちに白衣が解けてしまった

パリコレやその後の展示会もすべて終了して一段落したところで、エマに会った。

エマはファッションとテキスタイルを専攻していたブライトン大学在学中に、ジョン・ガリアーノのアトリエで研修生として働いた。その時、同じく研修に来ていたのが、セントラル・セントマーチン美術大学で学ぶフセインだった。

そしてガリアーノのところにはもう1人、すでに大学を卒業して働いていたデザイナーでありアーティストのジュリー・ヴァホーヴェンがいた。以来この2人はエマの大親友である。

研修時代にプレスのアシスタントなどもしたエマは、自身でデザインすることよりもPRに興味を持ち、フセインが卒業後に自身のブランドを立ち上げると同時に、プレス担当として彼のブランドに参加することになった。

その後、「ルエラ」や「ジュリアン・マクドナルド」、「カール・ラガーフェルド」など様々なブランドでプレス業務に携わっていたが、5年ほど前に体調を崩してスコットランドのグララスゴーにある実家に戻ることになった。

その後元気になって職探しをしたが、グラスゴーではファッションPRの仕事は見つからない。そうしたところ、フセインとジュリーから、自身の作品をつくることを進められ、実家のキッチンテーブルでスカーフを制作した。

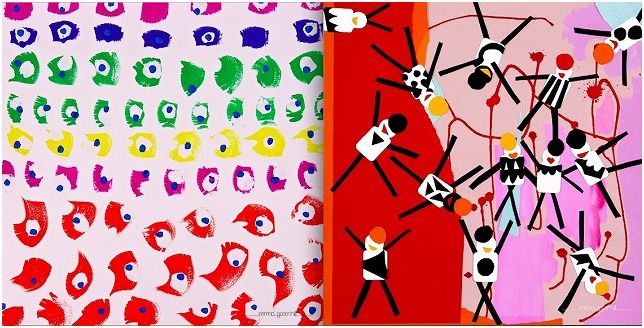

そして2013年、様々な手法を用いたドローイングや切り紙による模様をのせたエマのブランド「エマ・グリーンヒル」が誕生した。現在、スカーフは「アレキサンダー・マックイーン」と同じ工場で生産。来年からは同じプリントの革小物もはじめる。

ロンドンのクーベルチュール&ザ・ガーブストアをはじめ、英国内のセレクトショップや自身のオンラインショップで販売。中国やアメリカの有力店との話ももちあがっているそうだ。

エマは英国人としてはとても小柄なこともあり、最初に会った時から、プレス担当者とジャーナリストという関係を超えた親近感があった。そして今、彼女の作品をみると、日本語の「カワイイ」という表現がぴったり。これまたとっても不思議な親近感がある。彼女にこんな才能があるなんて、本当にびっくり。

エマ自らモデルを務める「エマ・グリーンヒル」16年春夏コレクション

ヴォーグの表紙モデルを務めるお馬さんをテーマに描いた16年春夏の新作

女優のティルダ・スウィントンやアレクサ・チャンもエマのスカーフを愛用している。

そのあたりは彼女のファッション界での人脈の広さを感じさせる

最近まわりに、40歳をすぎてから新しい仕事をはじめる友人が目立つ。その多くがクリエーティブな仕事で、大学時代にそれを専攻していたり、昔から趣味として学んでいたけれど、何かのきっかけで他の仕事をしていた女性たちだ。

それなりの専門職でばりばり仕事をしている女性は、たとえ結婚したり、出産しても、30代はその仕事に打ち込み充実した日々を送っている。「でも、20年ぐらいたつと、ふと違うことがしてみたくなる。そうした転機がくる」と、その友人の1人は言う。

いませんか、あなたの回りにも。そうして今、輝いている女性たち。

昨年春、マックイーンの回顧展で記憶の渦がぐるぐると20年前をさまよったかと思えば、今シーズンはフセインのドラマティックな数々のショーの回想とともに、再び過去の記憶がよみがえった。

それはそれで素敵なことなのだが、はやり未来も見つめたい。新しい自分の世界を見つけて生き生きとしているエマとの再会は、「フセイン・チャラヤンな春」をより魅力的なものにしてくれた。

あっと気がつけば、ロンドン在住が人生の半分を超してしまった。もっとも、まだ知らなかった昔ながらの英国、突如登場した新しい英国との出会いに、驚きや共感、失望を繰り返す日々は20ウン年前の来英時と変らない。そんな新米気分の発見をランダムに紹介します。繊研新聞ロンドン通信員