10月17日、岡山県のファッションカルチャー誌『プラグマガジン』の最新号を発刊しました。巻頭特集では、岡山の三つのヘアサロンに協力を依頼して「地方〝装〟生」をテーマとした作品を展開しています。

【関連記事】岡山の一大祭り「うらじゃ」 “装い”に光を当てた新企画《プラグマガジン編集長のローカルトライブ!》

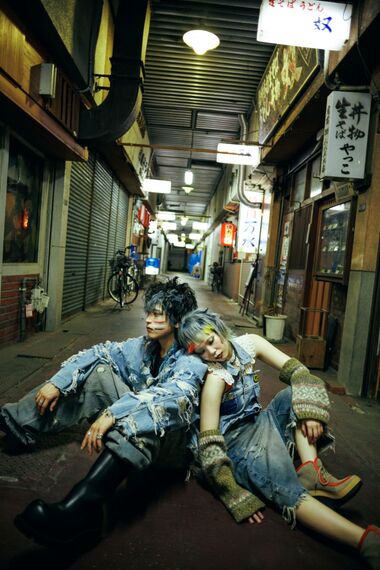

撮影のロケーションは旧橋や城郭、倉敷の商店街、旭川の河畔など誰もが見知った県内各所。そこに置かれたスタイルは、異物としての装飾ではなく、都市の空気を揺さぶるエレメントとしての機能を持ち併せています。

倉敷の路地で光と戯れる反骨の意志、穏やかな街並みに揺らぎを生む鮮やかなヘアカラー、親しみやすさを土台に一歩先の可愛らしさを表出させるスタイル。髪や化粧、服装は個人の趣味に矮小(わいしょう)化されるものではなく、都市のディテールを形成する社会的行為であることを、三者三様のアプローチで可視化しました。

服装が人をつくる

こうした特集の背景には、当誌が幾度となく提示してきた「装いが地域社会に果たす役割を問い直したい」という問題意識があります。米国の作家マーク・トウェインが残した「Clothes make the man.Naked people have little or no influence on society.」(服装が人をつくる。裸の人間は社会に対してほとんど影響力がない)という一節は、極端に聞こえながらも本質を突いているのではないでしょうか。

装いは一人の印象を変えるだけでなく、街の景観や地域の空気に直接作用する力。私たちは、その力を「Three Appeals with Style」と呼んできました。信頼・情熱・論理が重なり、そこにスタイルが加わったときに立ち上がるもの。それこそが当誌の言う「カッコよさ」です。最新号の写真を見て、突飛で非日常的だと退ける読者もいれば、価値と可能性を読み取る人もいるでしょう。

本誌は、アバンギャルドであることだけを肯定しているわけではありません。「いなたい」カッコよさにも価値があります。重要なのは、装いが街に割り込み、暮らす人々の自己像を揺さぶる作用を持ち得るかどうか。その視点を抜きに、都市の魅力を語ることはできません。

一人ひとりも当事者

岡山で撮影した本特集ですが、この問いかけは全国の地域に共通します。人口や経済の数字だけでは都市の魅力は測れません。街を歩く人々が自信とプライドを持って生きる姿こそが、地域のプレゼンスを高めるのです。

装いを社会的資本へと変換する努力を欠けば、地域は「裸の王様」ばかりの場に陥ってしまうでしょう。美容師やアパレル販売員、デザイナーのような表現者は、その担い手であり旗手です。また、そこで暮らす一人ひとりも当事者であることを忘れてはなりません。

自らの装いをどう位置づけるかは、その人の生き方を示す態度にほかなりません。日々のコーディネートに真剣に向き合うこと、自分のスタンスを貫くことは、自己満足ではなくソーシャルアクションなのです。「Clothes make us.Style shapes the vibe.」。地域を、そして日本を、もっとカッコよく。