政府は、外国人技能実習生が最長5年まで在留できる「特定技能1号」対象分野への繊維業の追加を今年の3月に閣議決定し、4月から施行している。今回の決定は繊維業における深刻な労働者不足に対応するものだ。以前から業界内では強い要望があり、課題解決に向けた進展ともいえるが、受け入れ企業は改めて人権問題などの課題に向き合う必要性が生まれた。

【関連記事】【ファッションとサステイナビリティー】変わる外国人技能実習制度 繊維業に求められる要件とは?

繊維工業の事業所数は過去15年で半分以下になり、就業者人口も減少傾向にあるため、技能実習生の受け入れ自体は積極的に取り組まれてきた。

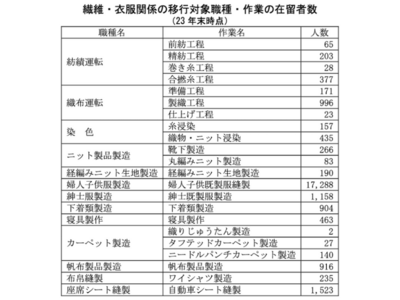

繊維・衣服分野における技能実習の対象職種は13職種あり、それぞれの23年末時点での技能実習生は、表の通りで、合計2万5650人。これは建設、食品製造などを含む全ての外国人技能実習生の約6%にあたる。

しかし、受け入れ人数の増加と同時に、法令違反や人権問題の多発が問題視されていた。19年には労働基準監督署による監督指導数が800件を超え、法令違反した事業所数は550件あった。昨年の時点では減少傾向にあるが、今回の追加は業界全体での法令順守と人権対策の取り組みを推進させる意味合いもある。

追加要件も

制度改正後に繊維業が特定技能実習生を受け入れるためには、国際的な人権基準に適合した事業の実施、勤怠管理の電子化、パートナーシップ構築宣言の実施、給与の月給制といった追加要件を満たす必要がある。これらの要件は、経済産業省と日本繊維産業連盟が策定した「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」に基づいている。実現のためには電子化にあたっての追加コストや、住居支援や日本語学習などの支援体制の整備が必要なため、中小企業が導入するにあたってのハードルは高い。

そうした諸課題には、電子化に向けた「IT導入補助金」による支援のほか、外部の登録支援機関による、在留資格変更手続きから計画作成まで含めた支援体制整備の委託などで対応が可能だ。委託費用に加え、人件費や「製造業特定技能外国人材受け入れ協議・連絡会」への入会費(予定)などコスト面での対応は必須だが、規模を問わずあらゆる事業所での受け入れを推進する取り組みが進んでいる。

そのほか、経産省は、先述のガイドラインや国際イニシアチブ・認証などに即した監査要求事項及び評価基準である「ジャパニーズ・オーディット・スタンダード・フォー・テキスタイル・インダストリー」(JASTI、仮称)の今年度中の策定を予定している。技能実習生を含む外国人労働者への対応に加え、「強制労働」「児童労働」「差別・ハラスメント」「結社の自由・団体交渉権」「労働安全衛生」「福利厚生」「賃金」「デューデリジェンス」(人権リスクへの対応)と、全9分野84項目の要求事項を各事業所が順守する必要がある。監査する第三者機関は繊維関連の検査機関や、社会保険労務士などを予定する。外国人労働者が増え、産業の活性化を狙う今だからこそ繊維業界全体の体制の見直しが迫られている。

官民一体で

繊研新聞社が主催する「繊研サステイナブルコミュニティー」は4月、企業行動ガイドライン策定に携わった田上博道経済産業省製造産業局生活製品課長と富吉賢一日本繊維産業連盟副会長兼事務総長を講師としてセミナーを実施した。会場とオンラインを含め、300人以上が聴講した。

田上氏は「繊維産業における特定技能外国人の受け入れに向けた検討状況」について解説した。その他にも、今年度中に策定が予定されているJASTIやIT導入補助金の詳細についてなども紹介した。

富吉氏は「外国人労働者の活用に向けて」として、各企業がとるべき手続きや順守しなければいけない項目などを紹介。技能実習生と特定技能外国人の違いや、特定技能外国人を雇用するコストについて解説した。

会の後半では、参加者からは技能実習受け入れにあたっての要件、基準適合のためのコスト、給与の水準や一時帰国のための有給休暇などについて活発な質疑応答が交わされた。

今後も制度の見直しは続く。現行制度では、対象となる職種や分野の不一致、帰国の原則化など、長期間産業を支える人材の確保が難しい。そのため、在留資格「育成就労」を新設する法案が提出されている。同法案が制度化された場合、特定技能1号の水準に外国人労働者を育成、受け入れ分野を特定技能の対象と原則的に一致させる。外国人労働者をより深く産業に定着させる狙いだ。

その一方、同法案では原則として実習から3年間認められなかった転籍が、要件を満たせば就労から1~2年で可能となるため、他職種への流出も懸念されている。日本の繊維産業が外国人労働者にとって「魅力ある業界」と認知されるべく、官民一体の取り組みが求められている。

(繊研新聞本紙24年6月14日付)