ヌーべルヴァーグの旗手ゴダール、バンド・デシネの漫画家やイラストレーターのキャリアも納得するパトリス・ルコント監督、また女優、脚本家&映画監督という顔を持つジュリー・デルピー、そして今、「パリ出身の映画監督」リストに、この人抜きでは語れない。

フランソワ・オゾン!

そこで「TOKYO 2020」から「PARIS 2024」へと時を重ね始めた8月終わりの「CINEMATIC JOURNEY」は、「移ろう季節をパリ色シネマで⁉」をテーマにオゾンの新作『Summer of 85』からスタート。

多感な年頃の17歳のオゾンが出会い、「いつか長編映画を監督する日が来たら…」と決意させたというのが本作のベース、エイダン・チェンバーズの小説「Dance on my Grave」(「おれの墓で踊れ」徳間書店)だそう。あいにく筆者は原作を読んではいないのだが…

舞台となるのは1985年の夏、フランスはノルマンディー地方の海辺。当時のオゾン自身の感動がほどよく溶け合い、主人公となる10代の少年たちのピュアでセンチメンタルなひと夏のラブストーリーとして、ここに完成した。

「ざらざら感がたまらない」と語るオゾンこだわりの全編フィルム撮影。

また音楽へのこだわりとなる「80年代とその後の電子音楽を想起させるような、セクシー&ロマンティックで、哀愁のある音楽」(本作資料より)は、エレクトロ・デュオ「エール」のジャン=ブノワ・ダンケルによる。

さらに当初予定されていた本作タイトル『Summer of 84』を『85』へ変更する理由となった、肝いりの劇中曲「In Between Days」。その背景には、アーティストであるTHE CUREに、劇中での楽曲使用許可を直談判した際の条件として、「本曲リリース時の年度をタイトルに使用すること」だったとか。

また筆者としては、ロッド・スチュワートの「Sailing」もオゾンに大賛同!諸々お聞き逃しなく!

8月20日より新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、Bunkamuraル・シネマ、グランドシネマサンシャイン池袋ほか全国順次公開

配給:フラッグ、クロックワークス

© 2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINÉMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

というわけで、「当時の音楽続き」的視点からピックアップしたのが、偶然にも似通ったタイミングで公開の青春音楽シネマ『ショック・ドゥ・フューチャー』。

監督自身も音楽ユニット「ヌーヴェル・ヴァーグ」のメンバーとしての活動でも知られるマルク・コラン。

そしてミュージシャン役のヒロインも、あの映画監督、演出家、詩人、俳優、作家、バンド・デシネ作家、タロット占いの専門家など、スーパーマルチタレントのアレハンドロ・ポドロフスキーを祖父に持ち、自身もバンド「バーニング・ピーコック」でアルバムをリリースするなど多岐に活躍するアルマ・ポドロフスキー。

物語はエレクトロ・ミュージックの世界的ブレイク前夜の1978年のパリ。男性優位の音楽業界の中で、若手女子としてシンセサイザーに向き合い、曲作りに真摯に励むヒロインの音楽に対する姿に、同性としても声援を送りたくなる。

余談ながら、劇中に登場する日本の電子楽器メーカー・ローランドが発売した、コンピュータ技術を導入したリズムマシン「CR-78」は、ブロンディの「ハート・オブ・グラス」やフィル・コリンズの「夜の囁き」など、当時のヒット曲のパートナー的存在でもあったとか。

そしてまた 1978 年は、あのテクノポップのレジェンド「YMO」結成の年でもある。

ここで本作の魅力の一つでもあるファッションについて、監督にインタビューする機会を得た。なぜなら主演のアルマはモデルとしても活躍する人物なので、彼女なりのセンスも反映されているのではないかと。

❝アナ(ヒロイン)のファッションに関しては、衣装の担当者と一緒に、ファッションを通して、アナが進化を遂げていく様を表現してくというアイデアのもとに選びました。1日の始まりには、70年代風のヒッピーなテイストのTシャツ(写真上)をまとい、そして夜のパーティー・シーンでは80年代のテイストが香る、レザースカートに白いシャツと黒のネクタイっていうスタイリング(写真下)で登場、という感じで。なぜなら僕たちは、『80年代はすでに、1978年に幕を開けた』と話しているので」❞

(筆者抄訳)

ちなみにアナ役のアルマが身に着けている個性的でスタイリッシュな眼鏡(写真上)とヘアスタイルは、撮影前に自ら提案したとのこと。

8月27日(金)より新宿シネマカリテ、渋谷ホワイトシネクイントほか全国順次公開

© 2019 Nebo Productions - The Perfect Kiss Films - Sogni Vera Films

前述の「役作りと眼鏡のセレクト」に関するコメント受け、改めて思い返すと、主演俳優の眼鏡が印象に残っている作品がいくつかある。中でも実在の人物を演じるケースが多い。

たとえば映画『ディーン、君がいた瞬間(とき)』は、ディーン愛用のメガネ「TART(タート)」社のアーネル。同様に『スティーブ・ジョブズ』でも、本人愛用のドイツのブランド「Lunor(ルノア)」の Classic Roundといったように、殊の外、キーアイテムであることを今更ながら再認識した。

ちなみに前述の「Lunor」をはじめ鋭い審美眼のラインナップと設えで、世界最大規模の眼鏡展示会MIDO展において、「Bestore Award」を受賞した「グローブスペックス代官山店」が、このほど新たな空間にて次なる章の幕開けをし、注目を集めている。

「移ろう季節をパリ色シネマで⁉」で巡った今回の「CINEMATIC JOURNEY」も、そろそろフィナーレを飾る1作に。

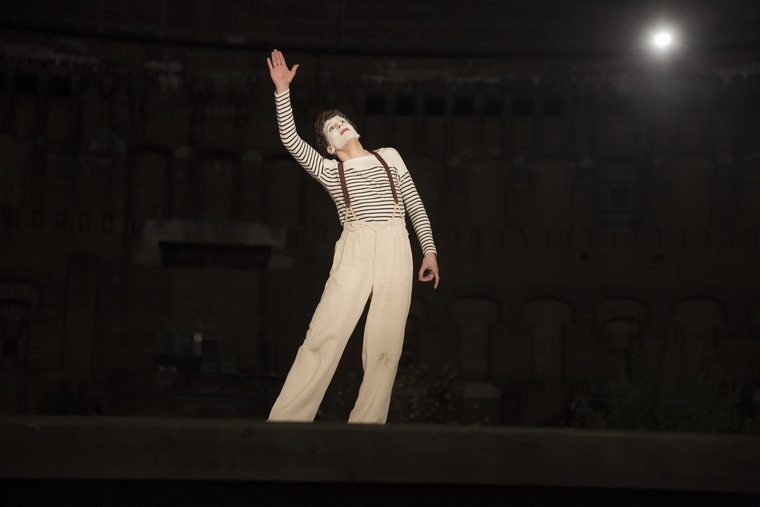

待ち受けているのは、前述のアレハンドロ・ホドロフスキーと縁ある「パントマイムの神様」こと、マルセル・マルソーが主人公の『沈黙のレジスタンス~ユダヤ孤児を救った芸術家~』。

で、気になる二人の関係とは、ポドロフスキーがパントマイムに傾倒していた頃、パリで出会い、数多くの戯曲を共著したという情報を偶然にも入手したばかり。

肝心の本作で出会う、マルセルの人間味あふれる数々の逸話の多くは、決して本人が語ることなく、生き証人であったマルセルの従兄弟からの貴重な実話を軸に、歴史的書物や資料から、完成したという。

「白塗りのメイク、ボーダーのシャツ、よれよれのシルクハットに力なく飾られた一輪の赤い花」

やがて世界中のパントマイムの典型的イメージになったこのスタイルも、実はマルセルが創出したオリジナルキャラクター「Bip」がルーツにとなっているのだとか。

8月27日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国ロードショー

配給:キノフィルムズ

©2019 Resistance Pictures Limited.

うさみ・ひろこ 東京人。音楽、アート、ファッション好きな少女がやがてFMラジオ(J-wave等)番組制作で長年の経験を積む。同時に有名メゾンのイベント、雑誌、書籍、キャセイパシフィック航空web「香港スタイル」での連載等を経て、「Tokyo Perspective」(英中語)他でライフスタイル系編集執筆を中心に活動中