【BCI、コットンのリサイクル】安定供給や環境保護に貢献

サステイナブル(持続可能)な綿花生産に向けた取り組みはオーガニックコットン以外にもある。その一つでもっとも規模が大きいのがBCI(ベターコットンイニシアチブ)だ。スイスに本部を置くNPO(非営利組織)が運営するプログラムで、環境負荷の低減や生産者の生活改善など、綿花生産での持続可能性の確保が目的だ。16~17綿花年度(8~7月)には21カ国、160万人の農家にサステイナブルな綿花生産の研修を実施した。

【関連記事】素材から始める持続可能なファッションビジネス⑥

ICAC(国際綿花諮問委員会)によると生産量は12~13綿花年度で75万トンだったものが、16~17綿花年度では326万トンと大幅に拡大している。BCIには、生産者など川上、川中企業に加え、アディダスやナイキ、H&M、イケア、バーバリーなど大手アパレル、小売りも参加。BCIに参画する農家は、水と農薬の使用の軽減や、適切な労働環境の実現、土壌の安全性の確保など、一定の参加基準を満たす必要があるが、農薬の使用が禁止されているわけではない点も特徴的だ。地域によっては一般的な綿作農家よりも高い生産効率を上げる例もある。より良い生産性を生むことで、継続的に綿花を栽培しようとする農家の意欲を引き出し、安定供給に貢献する。

コットンのリサイクルも改めて脚光を浴びつつある。一般的にリサイクルコットンといえば、紡績工程で生じた「落ちわた」のことで、比較的繊維長が短いわたを集めてもう一度使用したものを指すが、生地や製品を物理的にわたへ戻し(反毛)、再び糸にして生地、製品へとリサイクルする取り組みが盛んになってきた。

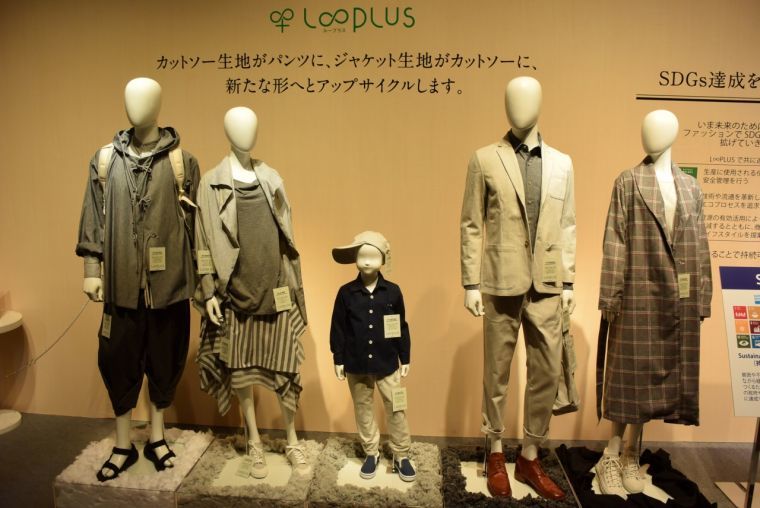

従来から軍手や雑巾などの製品には、反毛によってできた糸が使われていたが、クラボウが取り組むアップサイクルプロジェクト「ループラス」は、裁断くずからシャツやカットソーにも使える比較的細い番手の糸を生産。裁断くずの回収体制をどう構築していくかなど課題もあるが、衣類の廃棄が話題になる昨今、ゼロエミッションを達成する試みとして注目を集めている。

(繊研新聞本紙9月18日付)