「Artに恋するFashion&Cinema」と題し、前後2回つづけてご紹介する11月の当コラム。その後編となる今回は「時を超越したロマンス」をテーマに、シネマクルーズいたします。

日本が生んだ世界的アーティスト、村上隆。「めめめのくらげ」で実写映画監督としてデビューした2013年末、氏が代表を務める制作工房、ギャラリー等を含めたアートの総合商社「カイカイキキ」が手掛けた「Bar Zingaro」のオープンに際し、「senken h」紙上にてご登場いただき、アート、音楽、カフェ文化など、さまざまな側面を語って下さった。

そんな氏の2001年以来、国内14年ぶりとなる大型個展「村上隆の五百羅漢図展」が、森美術館で2016年3月6日まで開催中。世界の絵画史上最大級と称される全長100メートルに及ぶ作品を含む本展は、江戸時代の絵師による《五百羅漢図》も展示され、エネルギッシュなアーティスト魂今昔を鑑賞する絶好のチャンス。

さて、前述の村上隆をはじめ、多くの才能豊かな芸術家の母校である通称「芸大」こと、東京芸術大学。本作『FOUJITA』の主人公、藤田嗣治もその一人。

昨年、旅の途中に訪れたフランス・ランスのフジタ礼拝堂(ノートル・ダム・ド・ラ・ぺ)をはじめ、12月13日まで「特集:藤田嗣治、全所蔵作品展示。」を開催中の東京国立近代美術館ほか、国内でもその作品の数々を目にしてきたことはあるものの、作家本人についての知識は思いの外、乏しいことに気づかされる。

そこで私のような者にとっては、本作のオダギリジョー演じるフジタを通じ、画家が歩んだ道程をよりイマジネーション豊かに垣間見る機会となるわけだ。

1920年代、パリ。さまざまな裸婦像で才能を開花し、ピカソやモディリアーニほか名だたる画家たちと交流を深める。

一方、第二次世界大戦を機に帰国し、数多くの戦争画を描いた1940年代の日本。

フジタにとって核となり得る二つの時代と文化に焦点を当て、小栗康平監督独自の感性で描写された本作は、アートとシネマのコラボレーション的作品ともいえそう。

ところで、前述の二人の芸術家を輩出した東京芸術大学とフランスの両者を結ぶキーワードがある。それはエコール・デ・ボザール(パリ国立高等学校)。当校をモデルに1887年、創立されたのが現在の美術学部にあたる東京美術学校だったとか。

そこで、次の「Artに恋するFashion&Cinema」の話題に移る前に、少しばかり寄り道を。

「2074、夢の世界」と題された、日仏の文化を融合した未来のユートピアを創造するアワードが、東京芸術大学の協力により開催されるという。

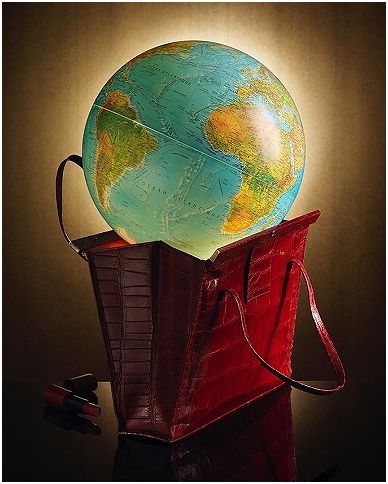

当プロジェクトは、1954年に創設されたフランスのラグジュアリーブランドがメンバーに名を連ねるコルベール委員会発案によるもので、60年後の未来の世界をビジュアルで表現してもらうというコンペとなっている。

それでは再びこのあたりで、新作シネマの話題に。

現在公開中の『ミケランジェロ・プロジェクト』や、11月21日より公開になる『放浪の画家ピロスマニ』など、昨今、アートがテーマの作品が比較的多く見受けるような。。。

10月に開催された、今年28回目を数える東京国際映画祭。その特別招待作品の一つ『黄金のアデーレ 名画の帰還』もまた同様のカテゴリーに属する。

当映画祭に参加するため来日した、本作主演のヘレン・ミレンとサイモン・カーティス監督の二人。とりわけ、ヘレンさんのエイジレスなファッションセンスには、女性なら学ぶべき点が多いのでは。

ちなみにレッドカーペット時はBadgley Mischkaのドレスと、ブシュロンのイヤリングによるエレガントなコーディネート。また舞台挨拶時にはアクセントの効いたオール・ブラックのスタイリングがなんともシック!

ここで少しばかり、実話に基づく本作のエッセンスをご紹介したく――

家族の思い出が詰まった巨匠クリムトが描いた名画「黄金のアデーレ」を取り戻すため、オーストリア政府を訴えた82歳のマリア(ヘレン・ミレン)と、新米弁護士ランディ(ライアン・レイノルズ)。二人三脚で挑んだ裁判の行方と、よみがえる記憶の旅。果たして裁判の行方はいかに?

参考までに、本作の役作りに対して語られたヘレンさんのコメントをシェアしたく。

マリアを知っている親族や関係者の方のために、彼女になるべく似せようと努めました。

髪形や目の色を変えるなど、外見はもちろん、なにより大事である『彼女の内面に近づくこと』を意識して、彼女の目を通して物事を考えるように意識いたしました

常に好奇心にあふれるヘレン・ミレンらしい女優魂を実感する深みのある言葉と言える。

うさみ・ひろこ 東京人。音楽、アート、ファッション好きな少女がやがてFMラジオ(J-wave等)番組制作で長年の経験を積む。同時に有名メゾンのイベント、雑誌、書籍、キャセイパシフィック航空web「香港スタイル」での連載等を経て、「Tokyo Perspective」(英中語)他でライフスタイル系編集執筆を中心に活動中