スノーピークが18年に始めた「ローカルツーリズム」が進化している。地方産地の技術を生かして作るアパレルライン「ローカルウェア」の立ち上げを機に始まった1泊2日の旅企画で、各地の伝統技術や文化、自然の魅力を、キャンプをしながらユーザーと体感する。職人と一緒に物作りを体験したり、地域のお祭りに参加したりと、回を重ねるごとに内容も充実してきた。なぜ客と地方を巡るのか。11月のツアーに同行した。

(杉江潤平)

手ぬぐいを自作

今回の舞台となったのは、世界遺産の中尊寺がある岩手県一関市。ローカルウェアの第2弾「ローカルウェアイワテ」で協業する京屋染物店や地域の若者たちが盛り上げる夏祭りに参加した8月の回に続き、今回はその祭り衣装を作った京屋の製造現場を訪ねた。

「スキージ(へら)を45度に倒して、左右の力を均等にして押し込んで…」。京屋染物店での本染め手捺染体験では、熟練の職人2人が約30人の参加者一人ひとりに直接、染め方を教えた。参加者は職人が日頃使う道具や染料を借り、スノーピークのロゴ「アスタリスクマーク」と、籠文字でできた名前の型を自由に配置し、オリジナルの手ぬぐいを作る。スキージを押す力の入れ具合が難しく、戸惑う人も目立ったが、自分の染め上げた手ぬぐいが工房の天井につるされると、その光景に見とれ、満足した表情を浮かべた。参加した女性は、「シンプルな染め方なのに意外と難しくて、逆にそこが楽しかった」と笑った。

続く工房見学でも発見が多い。蒸し終わった生地を洗う工程では、「ここで水温を変えながら生地を10回ほど洗い、生地につかなかった染料を洗い落とします」との説明を受け、回数の多さに参加者は驚いた。ある女性は「手間がかかるし、職人の熟練度も必要。少なくとも手染めの手ぬぐいを安く買うことは、もうできない」と話した。

派生含め9回目

スノーピークがこうしたツアーを始めたのは、服作りのなかで「毎年のように地方の工場が廃業していくのを目の当たりにしてきた」(山井梨沙代表取締役副社長)から。そして、「このままでは日本で物作りができなくなる。ブランド・メーカーとしてできることを考えた」結果、産地技術にひもづくローカルウェアと、その生産地を巡って地域の文化や伝統産業の価値をユーザーに伝え、次世代につなぐプロジェクトを発案した。

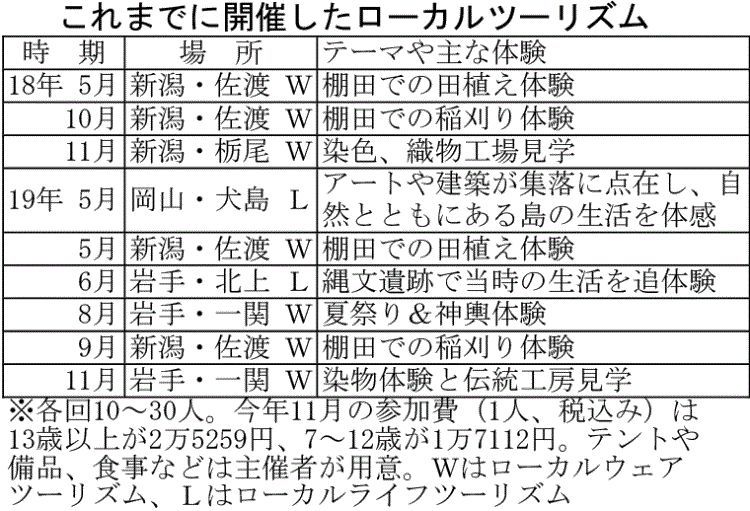

ローカルウェアの第1弾はスノーピークのある新潟に焦点を当てた。第2弾は山井さん自身が生まれた地である岩手に注目。さらに今年からは、派生企画としてその土地の暮らし方を体験できる「ローカルライフツーリズム」も始め、回数を重ねている。

企画に協力する地域・企業には、良い影響をもたらしている。100年以上の歴史を持つ京屋染物店の蜂谷淳平専務は同社が手掛けるはんてん、法被やその製造技術が、おしゃれなウェア作りに生かされたことに驚く。

例えば、自然モチーフの抽象柄をプリントしたカジュアルウェアは、祭りの衣装下着である鯉口シャツがベースだ。蜂谷氏は「祭りのアイテムが、こんなふうに暮らしの中で着る服として受け入れられるとは思わなかった。はんてん、法被を作ることにこれまでコンプレックスがあったが、歴史あるものはカッコいいと、スノーピークが気付かせてくれた」と喜ぶ。

手間上回る効果

最も、同イベントの開催にあたってはキャンプ地の確保など困難も伴う。今回は、国の重要文化財的景観に指定され、800年前の農村の景観がそのまま残る「骨寺村荘園遺跡」の使用が許された。手間もかさむ。年間約30カ所でキャンプイベントを行い、会場の設営や運営に慣れているスノーピークとはいえ、今回であれば約30人の参加者に対し10人以上のスタッフが前泊して用意にあたった。そのため「イベント単体で見ると、まだブレークイーブンまでは行っていない」(山井さん)。

ただ数字に換算できない波及効果は大きい。ネットワークの拡大はその一つ。「初めはスノーピークだけで細々と始めた取り組みだったが、実績を積むと、各地域の人たちから話が持ち込まれるようになった」(山井さん)。現在、ローカルツーリズムの開催を待つ候補地は3カ所を数える。

顧客との関係も強まった。都内在住の小川恭平さん(31)は、このツアーが気に入り、今回で参加は5回目。小川さんは「作り手の話を直接聞ける場は貴重だし、刺激ももらえる。生産者の思いを知って買ったものは大切に使おうと思える」と話す。こうしたツアーを企画するスノーピークにも共感し、アパレル製品をよく買うようになったという。

骨寺村に到着後、今企画の中心的役割を果たした山井さんと京屋染物店・蜂谷さんによるトークセッションを開催した。「ローカルウェアでスノーピークがプラットフォームとなり、作り手の思いをユーザーに伝える役割を果たしたい」(山井さん)、「東日本大震災で各地の祭りが自粛となり会社がピンチに陥ったが、津波被害にあった地域の若者から『こんな時こそ祭りで地域の気持ちを一つにしたい』と言われ、自分たちの役割に気付いた。はんてん、法被を通じて地域の絆を作り、思いを次世代につなげたい」(蜂谷さん)などと語り合った。

ツアーの主な流れ

【1日目】

- トークセッション

- 染色体験・工房見学

- 地場食材を使ったバーベキュー&オードブルディナー

- たき火ラウンジ

【2日目】

- 鎌倉時代の姿をそのまま残す旧荘園地帯を散歩

- オープンファクトリー「五感市」巡り

(繊研新聞本紙19年12月13日付)