「すごい畳」とSNSで評判になっているのが、岐阜県羽島市の山田一畳店の山田憲司さんだ。1869年創業の歴史ある畳屋の5代目で、〝アート畳〟を18年に立ち上げ、インスタグラムのフォロワーは2万人に達している。

(浅岡達夫)

角度で色が変化

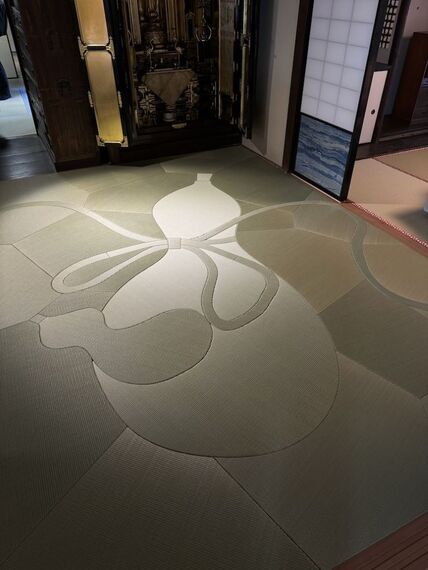

注目されているのは、見る角度と光の反射による色の濃淡によって見え方が異なるアート畳。アート作品として畳の再評価を目指すなか、自宅の仏間に敷いた「竜の畳」がテレビなどで取り上げられている。

昨年は京都で個展を開催した。6月29日からは、名古屋市東区の「文化のみち橦木館」でのアート総合展「ワザアートフェスイン名古屋2024」に参加、慶応大学理工学部杉浦裕太研究室との協業「タタピクセル」を紹介している。

畳は、日本固有の伝統的な生活文化で1300年の歴史がある。しかし、生活様式の洋風化によって畳を敷く部屋が減り、畳店も減少しているのが実情。そうしたなか、建設業界出身で畳店の経営を継いだ山田さんは、畳を丸や四角のパーツに分解して組み立てた新商品を国内外に紹介している。

畳の原料として緯糸に挿入するイグサの生かし方に、山田さんの特徴がある。イグサを織り上げると「畳は角度によって違う光り方をし、色が変化する」のを見逃さない。それが日々の生活のなかで、経年変化していくこともポイントという。

竜の畳がテレビや新聞などで取り上げられ、アート畳が知られ始めた。コロナ禍が沈静化した22年ごろからはSNSを通じてオーダーも来るようになった。受注としては「数百万円から時には1000万円を超える金額」になることもある。インテリア商品としても要望が広がっており、「事業としての方向性が見えてきた」という。

人物画にも挑戦

作品は、畳を小さなパーツに分解して組み合わせて幾何学的な模様にしたり、人物や風景などを作り出したりと様々だ。1000個を超えるパーツを組み合わせ、巨大な人物画などにも挑戦している。

「ワザアートフェス」での協業は、伝統的な畳という素材とコンピューター制御が持ち味のハイテクを融合している。パーツがソフトウェアによる法則に従って様々な軌道で動く、新しいタイプのアート畳作品で「タタピクセル」と名付けた。