■欠かせないCRMの精度向上

コミュニケーションは、量とともに質の向上へ。各社はECコンテンツやSNSでの発信を通じて消費者との接点・接触時間を増やし、つながりを強めることに注力してきた。ここへ来て、ワン・ツー・ワン・マーケティングに象徴されるように、コミュニケーションを取るタイミングやその中身のクオリティーを高め、より良い関係性を築くことに関心が増している。

【関連記事】【連載】進化するオムニチャネル-⑦

ベースはデータ収集

そのために欠かせないのがCRM(顧客関係管理)の精度向上だ。顧客情報を一元化し、あらゆるタッチポイントで収集したデータを分析し、消費者の行動パターンや潜在的な要望をあぶり出す。すでにデータサイエンティストの雇用やデータ分析に長けた人材を確保し、着手を始めている企業が規模を問わず増えている。

CRMの礎となるのは、何と言ってもデータの収集だ。アダストリアでは今年、EC、店舗双方の登録会員数が800万人を突破した。「本部から大号令をかけ、店舗でも登録を促進した」(豊田裕之執行役員ウェブ事業本部長)たまものだ。これに加え、ドコモのdポイントとの提携による新規も増え、「近いうちに会員数1000万人にもっていきたい。メンバーシップビジネスとしての規模感も出て、提携も、セグメントもしやすくなる」と話す。

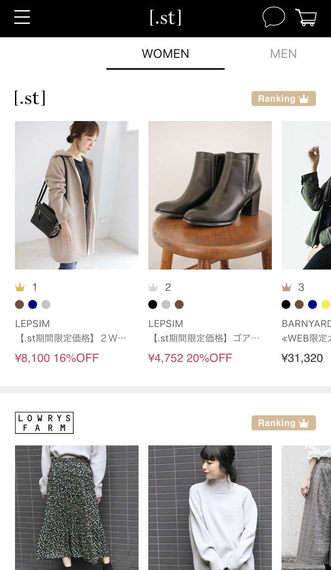

これを基に、25の自社ブランドを統合した公式ECサイト、「ドットエスティ」内でABテストを実施し、分析を進めている。似たテイストや規模のブランドでグルーピングして各EC担当を集め、成功施策の共有などの勉強会も開いている。

スタージュエリーでは今年に入り、EC回りのデータ分析を強化してきた。SNSで情報発信した際のエンゲージメント率や他社との比較を、その内容や投稿のタイミングなどで計測。自社サイトやメーリングリスト、ダイレクトメールなどの効果も検証し、偏りがある場合は改善すべき点について検討してきた。こうした取り組みが、「実店舗の客数にも響き始めている」(加藤達也マーケティング本部副本部長)。

仮説に基づいて施策

データ分析では、訪問回数、コンバージョン、客単価といった数値を、新規またはリピーター別に追うのが基本だ。「100日の間にリピートがあれば顧客につながりやすい」(アダストリア)、「初訪問から7日以上アクセスに間隔が空くと、購入率が大幅に下がる」(スタージュエリー)など、企業ごとに重視する指標を決め、仮説に基づいた施策を打ち、検証するサイクルを繰り返す。

サイクルをスムーズに回すには、全社的な協力が必要だ。このため、分析結果をカルテなど分かりやすい形に加工し社内に提示する工夫も必要となっている。

一方で、数字にとらわれすぎると、根本である顧客視点が抜け落ちることがあるとの指摘もある。確立したシナリオをMA(マーケティングオートメーション)にのせても、随時見直しが必要となるように、より良い消費体験の提供とは何か、その追求には終わりはない。

(繊研新聞本紙 2018年11月6日付)