「どうしてJR名古屋高島屋は地域一番店になれたのか」。2月19~21日の連載「JR名古屋高島屋、最後発から地域一番店へ」の出発点は、25年間のもやもやだった。00年3月にJR名古屋高島屋が開業した当時、記者も含め誰も今日の姿を予想していなかったのではないか。高島屋の首脳はインタビューで「近い将来、(地域一番店の)松坂屋を競合店として全面的に戦う」と語り、自信をのぞかせたが、聞いていて「近い将来」とは「遠い将来」に思われた。だが、JR名古屋高島屋は地域一番店となり、全国でも3位の有力店に駆け上がった。

【関連記事】《JR名古屋高島屋、最後発から地域一番店へ㊤》挑戦の軌跡

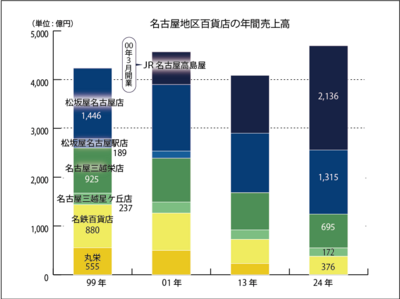

99年 4社6店・4200億円の市場に参入

グラフにある99年は、JR名古屋高島屋(タカシマヤ)開業前の、名古屋市内の百貨店売上高だ。松坂屋名古屋店は地域の富裕層に支えられ特選、宝飾品など高額品に強みがあり、2番手を大きく引き離しトップを走る。名古屋三越栄店(栄三越)はオーセンティックな店づくりと三越のMD、商品力を背景に正統派百貨店路線を突き進む。名鉄百貨店は名古屋鉄道の基幹駅立地を生かしターミナル客を取り込む。丸栄は庶民的な百貨店として日常の食料品などの支持が高い。

4社6店の売り上げは合計で4200億円。名古屋市の人口を200万人として計算すると、名古屋市民1人当たりの百貨店での購買額は年間21万円となる。この年の全国百貨店の年間売上高は9兆円だから、国民1人当たりの百貨店購買額は9万円弱。名古屋市民は全国平均の2倍以上の金額を百貨店に使っていることになる。

新規参入の余地はないように思われた。

この記事は有料会員限定記事です。繊研電子版をご契約いただくと続きを読むことができます。

ランキング形式のデータブック

プレゼントキャンペーン実施中!

単体プランなら当月購読料無料でWでお得!