ゴールドウインはアウトドアブランド「ヘリーハンセン」で25年春夏から、モリトアパレルの廃漁網由来100%のケミカルリサイクルナイロン糸「ミューロン」を使った商品の販売を本格化している。海洋ゴミの削減を目指すだけでなく、物作りの背景から消費者に海洋汚染問題について考えるきっかけを提供する狙いだ。6月に開かれたこの取り組みのプレス向けプロモーションイベントに参加した記者が、両者の取り組みを追う。

海に根差したブランド

ヘリーハンセンの歴史は1800年代、船乗り向けの防水ジャケットの販売から始まった。その後、アウトドアウェアやタウンユース向けのレインウェアも扱うブランドに成長した。現在もマリンスポーツとの親和性が高く、高品質で使いやすいセーリング用品などが高い評価を受けている。

それだけに、海はブランドにとって重要なアウトドアフィールドだが、陸地と同じくゴミによる汚染が問題になっている。現在、海洋には約3000万トンのプラスチック廃棄物が漂流していると言われており、50年には、その総重量が魚の重さを上回る見込みだ。

近年は社会の環境問題への意識が高まるにつれ、リサイクル素材が市場に増えている。ゴールドウインもそれらを採用した商品開発に注力してきた。ただ、素材がどう環境へ配慮しているのかを、消費者にいかに分かりやすく伝えるかが課題だった。

ミューロンについては「海に根差したブランドにとって、漁網のリサイクルはストーリーとして説得力があり、消費者にも魅力が伝わりやすい」(ゴールドウイン)と考え、打ち出しの強化を決めた。

同素材は北海道を中心とした日本全国の漁港から回収した漁網をリサイクルしている。通常のナイロン糸と変わらない強度と風合いを出せるほか、製品を買った消費者が回収元を追跡できる仕組みがあるのも特徴だ。

しかし、製造は簡単ではない。風化してしまった漁網はリサイクルできないため、不用になったタイミングで即回収しなければならない。漁の後にそのまま海中に投棄されてしまう漁網も少なくない。漁港や漁師と交渉し、廃棄せずに買い取らせてもらう信頼関係を築く必要がある。

回収後の漁網は針やゴミなど、リサイクルに不用な物を取り除く必要があり、主にボランティアが作業を行う。プレス向けイベントでは、会場となった静岡県熱海市の名産品の金目鯛(きんめだい)用の廃漁網を使って、この作業を体験した。絡まった漁網をほぐしながらハサミで針を取り除くのは、なかなかの重労働だ。けがにも注意しなければならない。

ミューロンの安定生産には、数千トン規模で大量の廃漁網の確保が求められる。手慣れたボランティアが20人ほど集まって作業しても、多くて1日300~400キロの処理が限界だというので、根気と時間がかかる。

身に着けることで実感

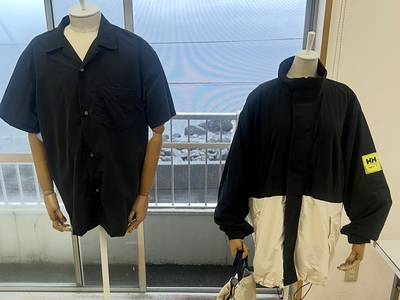

ミューロンを採用した商品は、ヘリーハンセンが長年定番で販売している半袖シャツ(税込み1万4300円)のほか、トートバッグといった雑貨などがある。街でも使いやすいアイテムを企画することで「日常的にリサイクルのアイテムを身に着けていると実感し、環境問題について考えてもらいたい」(ゴールドウイン)という。

多くの人に手に取ってもらいたいという考えから、バージン素材100%で作った既存の商品とあまり変わらない価格に抑えている。今後はオーガニックコットンなど、別の環境にやさしい素材との混紡の糸を使った商品も販売する考えだ。

イベントには海洋プラスチックゴミを使った作品で環境問題を訴える芸術家であり、ミューロンのイメージビジュアルを手掛けた藤元明さんが参加。浜辺などの漂着したゴミを型に入れて熱して溶かし、マーブル柄のオブジェを作るワークショップを開いた。

薄汚れた廃棄物が色鮮やかなオブジェに生まれ変わるのを見ると、ゴミに新たな価値を与える方法はあると実感させられる。藤元さんは「アートの役目はあくまで啓発。スケール感を持ってリサイクルをできるのが企業の強みだ。大きな企業がこうして海洋ゴミ問題に働きかけてくれるのはうれしい」と話す。

ゴールドウインもこれまで、リサイクル素材を使ったアイテムに有名芸術家が手掛けたビジュアルを使う施策などを行ってきた。今後は藤元さんのような、より環境問題に根差したアーティストの力も借りて、啓発に注力する考えだ。

(繊研新聞本紙25年7月28日付)