【知・トレンド】《入門講座》中小企業と事業承継④ 促進がもたらす便益

前回は、事業承継が重要である理由のうち、「しなければマイナスとなる」面について三つの点を挙げて説明しました。今回は、事業承継を「したほうがプラスとなる」面について考えてみます。これにも、少なくとも三つの点が挙げられます。

【関連記事】【連載】中小企業と事業承継③ その不全がもたらす損失

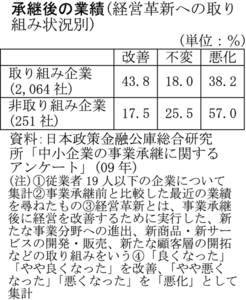

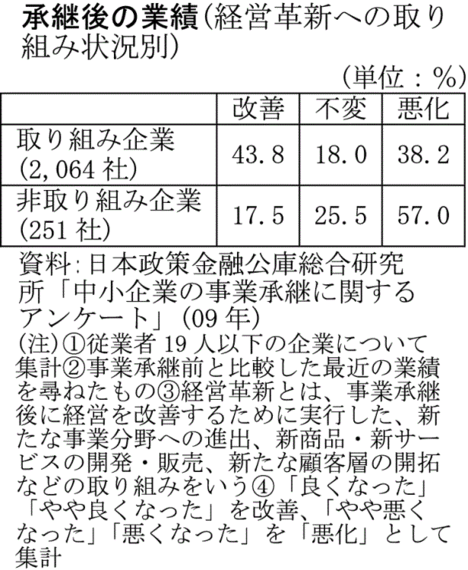

第1は、経営革新のきっかけとなることです。当研究所が09年に実施した「中小企業の事業承継に関するアンケート」によると、事業承継後に新たな顧客層の開拓や新製品の開発などの経営革新に取り組んだ小企業は、89.1%に上ります。

そして、経営革新に取り組んだ企業と取り組まなかった企業について事業承継前後の業績を比較すると、業績が向上した企業の割合は、前者のほうが高くなっています。

経営学の世界では、イノベーションを生み出すには「両利きの経営」が必要だといわれます。新たな分野へと視野を広げる「知の探索」と、既存の分野を掘り下げる「知の深化」の両立を指したものです。ところが、多くの企業は後者に偏りがちです。新路線の選択は、現路線の否定につながりかねないからです。

その点、後継者にとっては、既存の事業への思い入れやしがらみはさほど強くありません。だから、過去に引きずられることなく、純粋に現時点で目指すべき方向性を考えることができるわけです。それが結果的に、知の探索の強化にもつながるのでしょう。

第2は、業界や地域の活性化のきっかけとなることです。後継者や後継予定者が接点となり、他社との新たな連携が生まれるケースがあります。例えば、元は同じ業界のライバルだった企業が、代替わりを機に手を組んで新商品の開発やマーケティングに挑戦するパターンです。

あるいは、全く異なる分野の企業と手を組むパターンもあります。ライバルだからとか、畑違いだからといった固定観念を取り払い、ゼロベースで考えられるのが、後継者の強みといえます。

第3は、資源の再配分の手段となることです。事業承継は、社内で行われる場合ばかりではありません。ときには、第三者が事業や企業を買い取ることもあります。いわゆるM&A(企業の合併・買収)です。売る側の意向を無視した強引なものでない限り、これは合理的な選択肢といえます。

新たな事業を立ち上げようとすれば、時間がかかるうえに、失敗するリスクもあります。その点、既に軌道に乗っている事業を買い取れば、時間とリスクを少なく抑えることができます。かたや売る側にとっては、ブランドや経営資源を適正な価格で譲ることができれば、その後の生活の足しになります。

これらは、一義的には個々の企業に対する支援です。しかし、多くの取り組みが重なることにより、地域や産業全体を押し上げる効果も生まれます。そこに政策的に支援する意味があるのです。

(藤井辰紀日本政策金融公庫総合研究所グループリーダー)

(繊研新聞本紙2018年12月3日付)